定額減税、複雑すぎて実感できない。

「泥船の自・公政権」の支持率浮揚につながるわけがないと思う。

まず、私自身がどのように減税されるのか、いまひとつわからない。

朝日新聞の記事を手掛かりに粘ってみた。

定額減税「穴埋め」、自治体実務ずしり 減税しきれない人、3200万人に調整給付:朝日新聞デジタル

手探り1 私は、調整給付のグループに入りそう。約3200万人のひとり。

手探り2 年金収入と給与所得のふたつをもらっている場合どうなるのであろうか。それぞれで、定額減税が行われて、後で確定申告が必要になるということのようだ (確定申告の義務はないが) 。

公的年金と給与と両方で定額減税を適用される場合 | 税務情報

公的年金と給与と両方で定額減税を適用される場合

2024年5月15日のQ&A更新により、以下のQ&Aについて修正が入りました。具体的には、[A]の最終文に「重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しない」旨が追記されています。詳しくはこちらをご参照ください。先日ご案内した「令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年2月5日) 国税庁」には、これまで疑問に思っていたことがいくつか掲載されています。

たとえば「公的年金と給与両方で定額減税の適用を受ける人はどうなるのだろう?」という疑問に対してストレートに回答がされています。

2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税

問 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか。

[A]

公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。

なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。(2024年5月16日追記:2024年5月15日のQ&A更新により、なお書きの文章は、以下に修正されています。

なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなりますが、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。

手探り3 扶養家族も子供も対象ゼロ。したがって、住民税1万円の減税の仕方。6月の住民税は、ゼロ。残った減税金額を向こう11か月にわたって均等に引く。

手探り4 所得税の3万円の仕方。6月は当初の所得税 数千円がゼロ。6月、そして、7月から12月までの当初の所得税を合算して、3万円に足りない部分が「調整給付金」として自治体から連絡があるとのこと。申請手続きがいる、これを忘れない。

私の場合は、こんな感じ。間違いや勘違いはないと思うが……

もともとひかれる所得税や住民税が少ないので (たくさんの収入がない) 、減税でゼロに数か月間 なったところで全然「助かった」という感覚にならないと思う。

どうであろう、ぞんざいな感じ方であろうか。

5兆円の財源を投入したにしては、感動がない。給付金のほうがいいし、消費減税のほうが効果が強いと思う。消費減税は、時限的な措置であってもいいと思う。

やっぱり消費減税だ。

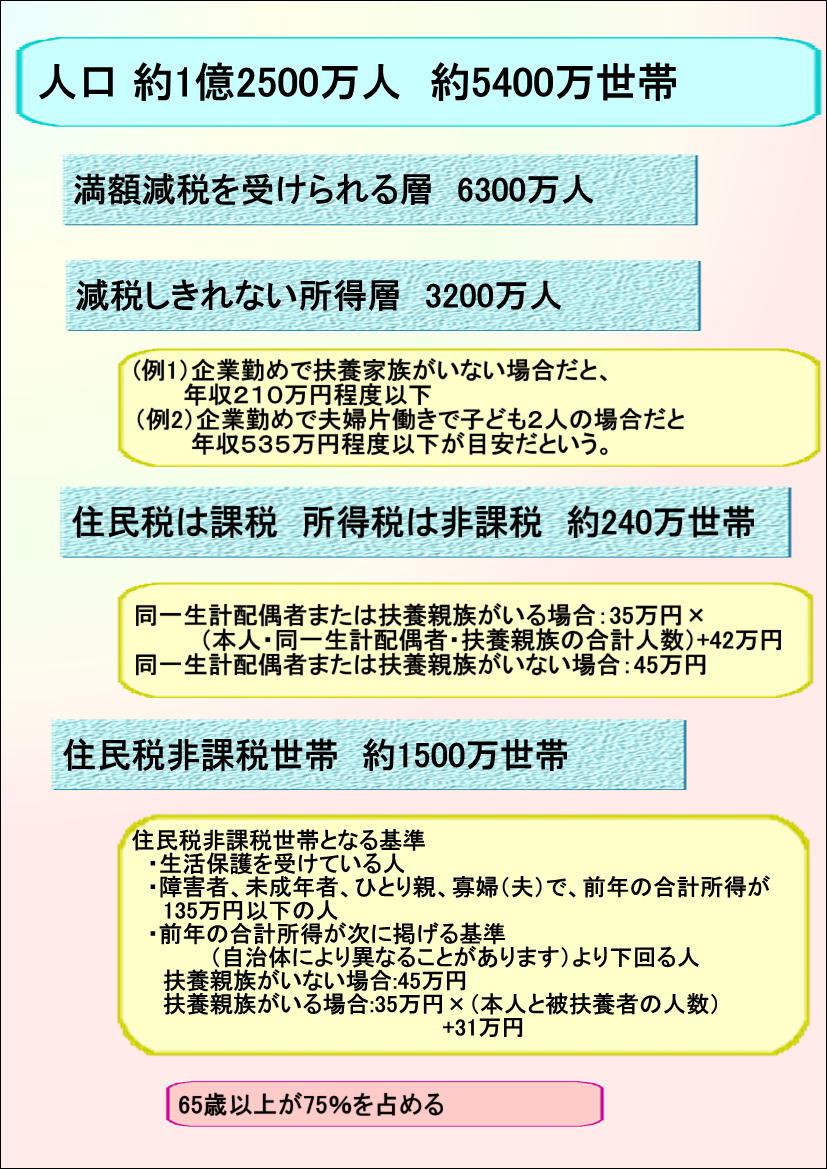

朝日新聞の「定額減税と給付の仕組み」を momodaihumiaki が加工した

・「住民税は課税 所得税は非課税」が約240万世帯、「住民税非課税世帯」約1500万世帯という数字にびっくり。併せて、約4000万人ぐらいかと思う。

・そして、住民税非課税世帯約1500万世帯の内、75%が高齢者世帯とのことだ。1100万世帯。

実質賃金、25カ月連続で減 最長更新、4月マイナス0.7%|47NEWS(よんななニュース)

実質賃金、25カ月連続で減 最長更新、4月マイナス0.7%

2024年06月05日 08時33分共同通信

厚生労働省が5日公表した4月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月から0.7%減った。マイナスは25カ月連続となり、3月に続いて過去最長を更新。物価高騰に賃金上昇が追い付かない状況が続いている。

大手企業を中心に賃上げ回答が相次いだ今春闘の影響もあり、3月分の2.1%減(確報)から見れば改善した。ただ歴史的な円安を背景とした物価高が長引き、今後も食品などの値上げが続く見通し。実質賃金がプラスに転じる時期は予測が難しいのが現状だ。

名目賃金に相当する現金給与総額は2.1%増の29万6884円で、28カ月連続のプラスだった。だが、統計の算出に用いる消費者物価指数が2.9%上昇し、差し引きで実質賃金はマイナスとなった。

厚労省の担当者は名目賃金に関し「春闘の効果が一定程度出ているが、良い数字が続くかはっきりしない。物価との兼ね合いもあり実質賃金のプラス転換時期は見通せない」との認識を示した。

【速報】4月消費支出0.5%増|47NEWS(よんななニュース)

【速報】4月消費支出0.5%増

2024年06月07日 08時40分共同通信

総務省が7日発表した4月の家計調査は、2人以上世帯の1世帯当たりの消費支出が31万3300円となり、実質で前年同月を0.5%上回った。プラスは14カ月ぶり。

負担増

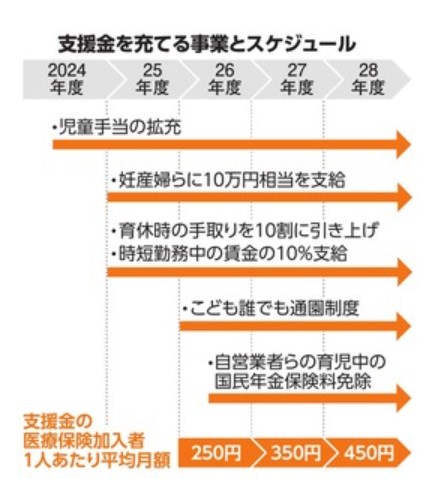

1.改正「子ども・子育て支援法」の成立により支援金 医療保険に上乗せして2026年度から徴収。月額250円から、350円、450円に。医療保険制度の乱用だ。

改正子ども・子育て法、成立 児童手当を拡充 「支援金」徴収:朝日新聞デジタル

朝日新聞 (6月5日)より借用

子育て支援金法が成立 26年度創設、保険料上乗せ|47NEWS(よんななニュース)

子育て支援金法が成立 26年度創設、保険料上乗せ

2024年06月05日 12時47分共同通信

岸田政権が今国会の目玉政策と位置付ける少子化対策関連法は5日の参院本会議で賛成多数により可決、成立した。児童手当や育児休業給付を拡充する。財源確保のため公的医療保険料に上乗せする「子ども・子育て支援金」を2026年度に創設し、幅広い世代から徴収する。赤ちゃんの生まれる数は減少が続き、22~23年は2年連続で70万人台となる見通し。政府は、若者の人口が急減する30年までが少子化傾向を反転させるラストチャンスとしており、対策の効果が問われる。

26年度に総額6千億円の支援金を徴収。順次引き上げ、28年度に1兆円とする。個人の負担額は加入する公的医療保険や収入で変わる。会社員らの被用者保険、自営業者らの国民健康保険、75歳以上の後期高齢者医療制度に関し、政府はそれぞれ年収別に試算。月50~1650円と幅がある。

支援金を巡り、政府は、社会保障の歳出削減の範囲内で構築するため「実質的な負担を生じさせない」と繰り返し主張。野党は「医療保険の目的外使用だ」と批判した。

2.電気代、ガス代が5月から値上がり

・5月電気代、全社が441〜579円値上げ 再エネ賦課金増で

・液化天然ガス(LNG)の輸入価格の上昇を反映し、平均的な使用量で35〜47円値上

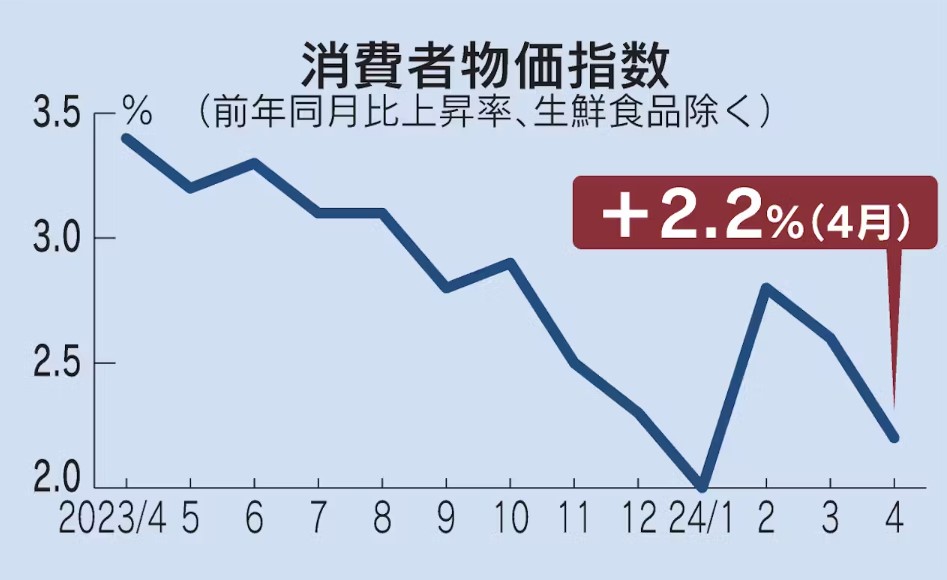

3.生鮮食品及びエネルギーを除く消費者物価指数は前年同月(4月)比は2.4%の上昇

4月の消費者物価指数2.2%上昇、サービスの値上がり続く - 日本経済新聞

日本経済新聞(5月24日)より借用

(前略)4月の結果について他の品目をみると生鮮野菜・果物の上昇が目立った。キャベツが39.4%、リンゴが37.6%それぞれ上がった。天候不良で出荷量が減少し品薄になったことが影響した。

果実ジュースは28.9%上昇した。オレンジジュース果汁の主要原産国であるブラジルや米国で、天候不良による不作や病害の影響で需給が逼迫した。

生鮮食品を除く食料は3.5%上昇だった。8カ月連続で上昇幅が縮小した。アイスクリームや冷凍ギョーザ、チョコレートなど昨年4月にあった値上げの影響がはく落した。

(中略)