参政党が躍進したこと、やっぱり気になる。

一過性のものだろうか。分断と不信の時代への変化を示すものか。

それに関わって、朝日新聞の二つの記事が気になった。

共生、先駆の町でも「道半ば」 人口2割超が外国籍 群馬・大泉町:朝日新聞

共生の町大泉町で、参政党が最多票を獲得。

ChatGPT で要約

共生の“先駆地”群馬・大泉町でも道半ば

――人口の2割超が外国籍、参政党支持が最多

1. 共生モデル都市に潜む現実

群馬県の大泉町は、人口の2割以上が外国籍という特色を持ち、「共生の優等生」として長く評価されてきた。しかし、2025年の参議院選挙では、「日本人ファースト」を掲げる勢力が伸長する中で、大泉町でも参政党候補への支持が最多となった。これは、多文化共生が進んでいるとされる町でも分断の兆しがあることを示している。

2. 参政党支持が最多:分断と不安の兆し

住民投票やインタビューからは、地域に根強い不安と不満の声が浮かび上がる。特に、通訳・支援体制の不備や、外国人住民との接触の希薄さを指摘する声がある。教育や福祉制度への影響、就労環境、安全面など、多方面にわたる懸念が根強い形で存在している 。3. 住民の声:ひとくくりは避けたい

インタビューでは、「外国人=一括りに扱われたくない」「もっと個々を理解してほしい」という声も少なくない。住民は共生を求めつつ、自身の地域での立場やアイデンティティにも配慮されることを望んでいる。しかし行政側との距離感や、情報共有の不足が課題として残っている 。4. 行政の課題と今後の展望

行政は多言語対応や地域交流促進の仕組みを整える必要がある。だが、制度設計と予算配分の制約、地域住民の理解促進の難しさもあり、共生政策はまだ道半ばである。住民参加型の政策づくりや、教育機関への支援拡充が望まれている。

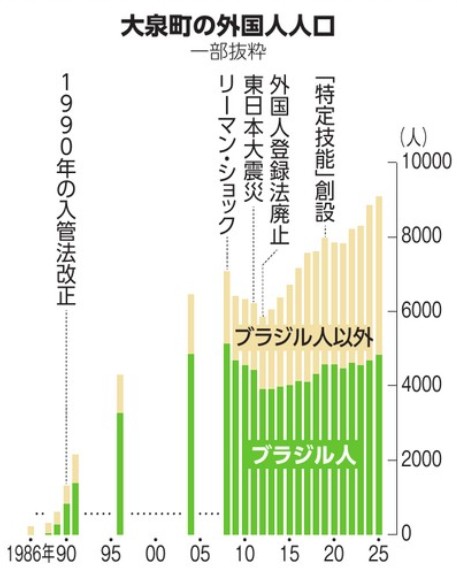

人口は約4万人弱(2025年現在)、うち**外国籍住民が約2割(8,000人以上)**を占める。

特にブラジル人が多く、「リトル・ブラジル」と呼ばれることもある。ポルトガル語の看板やブラジル食材店が多く見られる。

産業主に製造業が基幹産業。自動車部品、家電、金属加工など工場が多く立地している。

企業城下町的な性格もあり、労働力としての外国人受け入れが進んできた。

外国籍が多くなった背景

1. 日系ブラジル人の受け入れ(1990年代以降)

1990年、出入国管理法の改正により、日系人(特に日系2世・3世)に「定住者」資格が与えられた。これにより、多くのブラジルの日系人が来日し、工場で働くようになった。大泉町では、製造業の求人が多く、外国人労働者を積極的に受け入れる企業が集まっていたため、移住先として選ばれることが多かった。

2. 地域における定住化の進展

当初は一時的な滞在を想定していた日系人が、家族を呼び寄せ、地域に定住するケースが増加した。日本語が苦手でも働ける環境が整っており、ポルトガル語に対応した学校や商店、通訳などの支援体制も整備されていった。

3. 南米だけでなく多国籍化へ

ブラジルに限らず、ペルー、ボリビア、フィリピン、ベトナムなど、様々な国籍の住民も増加している。技能実習制度や特定技能制度により、新たな外国人労働者が流入している。

現在の課題と可能性

多文化共生の先進地として注目される一方、言葉の壁、教育・医療・行政サービスの対応、住民間の摩擦など課題も多い。近年では、「外国人住民が多すぎる」と感じる日本人住民との意識の差が政治に反映されるケースもある。

しかし、国際都市としてのポテンシャルを持ち、住民の努力と行政支援次第で、多文化共生のモデルケースになりうる地域とされる。

補足:関連データ(参考)

外国籍比率(2024年):約21%(全国平均は約2.5%)最も多い国籍:ブラジル、次いでペルー、フィリピン、ベトナムなど

外国人比率が高いトップ5の自治体(市区町村)

1位 大阪市生野区(大阪府)

約 21.8 % コリアンタウンとして有名。外国人比率が全国トップクラス

2位 群馬県大泉町(群馬県)

約 19.7 % 日系ブラジル人を中心に、工場労働者としての定住が進展

3位 大阪市浪速区(大阪府)

約 13.9 % 製造業施設と低家賃地域が多く、外国人労働者が多い

4位 東京都新宿区(東京都)

約 11.6 % 多国籍住民が集まりやすく、国際色豊かな繁華街を含むエリア

5位 大阪市西成区(大阪府)

約 11.2 % 日雇い労働者や低所得者層が多く、外国籍の居住者比率も高い解説:なぜこれらの自治体に外国人が多いのか?

労働需要の存在:

工場や建設業、日雇い仕事などが多く、外国人労働者が集まりやすい産業構造。低家賃・都市圏立地:

大阪市内では比較的家賃が安く、都市中心部へのアクセスも良好。コミュニティ形成:

古くから一定の国籍コミュニティが存在し、新たな移民も定住しやすい。多文化対応の整備:

行政やNPOによる多言語対応や支援体制が比較的整っている地域も多い。

まとめ

関西で群馬・大泉町に似た「外国人比率が高い」街としては、特に大阪市の生野区、浪速区、西成区が該当する。全国的なランキングでもトップ5に含まれており、多文化共生や生活支援、労働環境といった点で共通した課題や特徴を持っている。

(日曜に想う)戦前、無産派候補に吹いた風 記者・有田哲文:朝日新聞

1936年 無産派候補が衆議院選挙で躍進した。

ChatGPT で要約

戦前・無産派候補躍進

──1936年総選挙に吹いた時代の風1. 背景:不満と変化の兆し

1936(昭和11)年の衆議院総選挙では、既成政党に対する国民の不満が顕著であった。社会主義を掲げる無産政党からの当選者は前回の5人から22人へと大幅に増え、既存の政治体制への不信が広がっていた。朝日新聞はこの動きを「画時代」と報じるほど、時代の転換点とも言える出来事であった 。2. 無産党の躍進と時代認識

特に注目されたのが東京5区である。当時、この地域では無産党系候補への支持が急速に広まり、既存政党の支持基盤を揺るがすほどであった。これは、都市部を中心に中産階級や労働者層が増え、社会構造そのものが変わりつつある兆候とされた。

3. 記者が振り返る「画時代」の意味

記者・有田哲文は、「画時代!」という見出しを例に、当時の社会的な雰囲気の変化を読み解いている。経済の停滞や格差、青年層の政治意識の高まりなどが背景にあり、伝統的な価値観を超えた新たな社会の予兆とされる。また、既成政党の対応力の弱さも、無産党への支持につながったと分析されている。4. 現代への示唆

有田氏は、この歴史的事例を通じて、時代の変わり目には“声にならない声”が政治現象を通じて顕在化すると示唆している。現代の政治においても、既成勢力への不信や新しい価値観の台頭が、予期せぬ形で社会構造を揺るがす可能性があることを指摘している。政治的エリートと市民の乖離、民主主義のゆらぎといった課題が現在にも通じるとされる。

…………………………………………………………………………………………敗戦前(主に1930年代~1940年代頃)の「東京5区」は、当時の東京は中選挙区制(1区あたり複数議席)の体制で、区割りは現在よりも広かったとのこと。

1936(昭和11)年の帝国議会・衆議院総選挙無産政党からの当選者が5人から22人。東京5区では、定数5に対して、1位と2位当選。

満州事変から15年戦争が始まっていた。翌年(1937年)には盧溝橋事変から日中戦争へと突き進む時代状況であった。当時2大政党が、政友会、民政党であった。

さて、無産政党について。

敗戦前の無産政党とその系譜

🟥 1. 無産政党とは何か

「無産政党」とは、地主・資本家などの有産階級に対抗し、労働者・農民などの「無産階級(プロレタリアート)」の立場から活動した政党群を指します。主に1920年代半ば以降に台頭し、社会主義・共産主義・農本主義・労働運動・反戦思想などを掲げました。

🟦 2. 無産政党の主張と立場(1920年代〜30年代)

✳️ 主な主張

普通選挙の完全実施(婦人参政権など)労働条件の改善(8時間労働制、最低賃金制)

農民の保護(小作料の引き下げ、農地解放)

教育・文化の民主化

🟨 3. 無産政党の成立と分裂(1920〜30年代)

主な政党と流れ:

年 政党名 特徴

1925 日本労農党 左派社会主義系。社会主義者や労組系中心

1926 社会民衆党(社民) 穏健路線。議会政治を重視

1926 労働農民党(労農) 急進派。共産党との連携志向

1928 日本無産党 前年の労農党分裂後、共産党非合法化により再編

1930 全国大衆党 反ファシズム・労働大衆の擁護を掲げる※「労働農民党」は日本共産党と連携を取ろうとしたため、治安維持法によって弾圧され、1928年に非合法化。

🟥 4. 共産党との関係

▪️ 日本共産党(1922年創設、非合法政党)

コミンテルンの指導の下で設立。非合法政党として結成され、帝国主義打倒と労働者・農民によるプロレタリア独裁を目指すとした。皇室制度の廃止、資本主義体制の打倒、地主制度の解体、植民地(朝鮮・台湾など)からの即時撤退も主張。階級闘争と暴力革命路線を主張。無産政党とは路線が異なり、協力と対立が並存。

▪️ 関係の実態

一部の無産政党(労農党左派など)は共産党と共闘を模索。しかし共産党の非合法活動(治安維持法違反)に巻き込まれる形で、弾圧が激化。

他の無産政党(社会民衆党など)は共産党と距離を置き、議会内合法路線を模索。

🟩 5. 1930年代後半の弾圧と壊滅

1931年満州事変以降、戦時体制が強化され、反軍・社会主義的主張を掲げる政党は急速に弾圧対象に。治安維持法による検挙が相次ぎ、無産政党は壊滅的打撃を受けた。

1936年衆議院選挙で無産政党系から22人当選したが、国家総動員法(1938)や大政翼賛会(1940)体制に吸収され、事実上消滅。