夢と現実をつなぐ

日本の歩み・ 歴史から学ぶ!

再び、「戦争の流れ」に呑み込まれない。

国際協調の未来に!!

私の希望と夢

夢想的、具体性がないとのお叱りを受けそうだ。

黒船来航以来、日本は否応なく国際社会に向き合わざるを得なかった。

19世紀半ばから20世紀半ばまで、およそ80年にわたり日本は「戦争の時代」に呑み込まれた。だが、それは単に外圧に屈した歴史ではなく、どう国を築き、どう未来を描くのかを模索し続けた時代でもあった。私たちはその経験から、今の生活に息づく夢と勇気を汲み取るべきである。

戦争の時代から学ぶ教訓

戦争の時代から学ぶ教訓

・黒船来航(1853年)によって、日本は島国であることの強みと弱みを同時に意識させられた。外の世界に開かれたからこそ、日本は技術や思想を取り入れ、近代国家へと歩みを進めた。

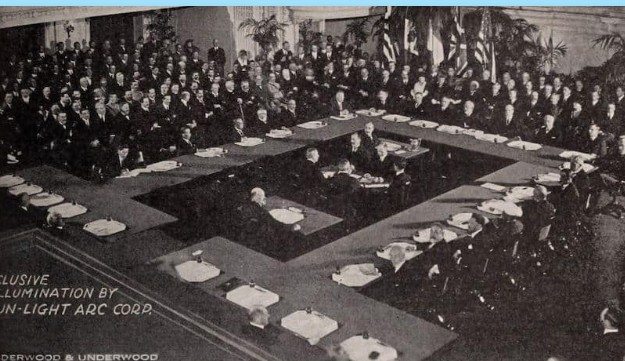

・ワシントン海軍軍縮条約(1922年)では、資源の乏しい日本が国際協調を通じて軍拡競争を抑制しようとした経験がある。制約を逆手にとり、外交の場で「存在感」を築いた事例である。

ワシントン海軍会議 1922年

・満州事変(1931年)は、その逆である。資源を求め、国際協調より軍事行動を優先した結果、国際連盟から孤立し、戦争の坂道を転がり落ちていった。政党も軍部を抑えられず、議会政治は形骸化した。

満州事変

1933年3月、日本は国際連盟脱退を通告。

4月に主席全権松岡洋右が浅間丸で帰国した時、凱旋将軍のように迎えられた。国際連盟脱退横浜決起大会。

ここから得られる教訓は明白である。資源や地理的条件に制約があるからこそ、協調と創意工夫によって未来を切り開くべきなのだ。

現代につなぐ視点:分断の時代をどう生きるか

現代につなぐ視点:分断の時代をどう生きるか

今日の世界もまた分断が深まっている。米中対立は経済から安全保障にまで広がり、国際秩序は揺らいでいる。その中で日本はどのような立ち位置を取るのかが問われている。

・米国との関係:安全保障の基盤としての同盟は不可欠である。しかし同時に、対米従属に流されるのではなく、自立した外交的判断を下す力が求められる。

・中国との関係:対立一辺倒ではなく、経済や環境協力の分野で対話を深める余地がある。黒船以来の「外とつながる勇気」を忘れてはならない。

・市民運動の役割:気候変動への対応や核兵器廃絶運動、移民・難民の人権を守る取り組みなどは、国家の枠を越えて共鳴している。日本の市民社会が国際的ネットワークと連帯することは、軍事力ではなく「共感の力」で世界に存在感を示す道である。

私たちが持つべき夢

私たちが持つべき夢

島国であること、資源が乏しいことは弱点ではなく可能性である。輸入資源に頼らざるを得ないからこそ、再生可能エネルギーや省エネ技術の最先端を目指せる。アジアの一角に位置するからこそ、多文化交流の架け橋となれる。少数派の声に耳を傾けられる社会だからこそ、世界の分断を乗り越える希望を示せる。

私たち市民一人ひとり、労働者一人ひとりが「夢を見る勇気」を持つことが、次の歴史をつくる出発点である。過去に戦争の時代を経験した日本だからこそ、平和を選び取る力を示すことができるのだ。

未来への選択

未来への選択

黒船の時代から満州事変までの日本は、外圧に揺れ、戦争にのめり込んだ。

その歴史は「戦争の坂道は滑りやすい」ということを警告している。しかし同時に、外交や市民・労働者の力で戦争を避ける道も存在した。

今の日本に求められているのは、「分断の時代に夢を持ち続ける勇気」である。夢は単なる幻想ではなく、行動の指針となる。市民運動・労働運動、外交努力、そして日常生活の中の選択が重なり合って、未来を形づくっていく。歴史を生かすとは、過去を悔やむことではなく、そこから夢を描き直すことに他ならない。

脚注

1. 黒船来航(1853年):米国ペリー提督率いる艦隊が浦賀に来航、日本に開国を迫った出来事。以後、日本は西欧列強との条約締結を余儀なくされた。

2. ワシントン海軍軍縮条約(1922年):米・英・日などが海軍の主力艦保有量を制限した条約。日本は米英に次ぐ地位を得つつも、制約を受け入れた。

3. 満州事変(1931年):関東軍が中国東北部で起こした軍事行動。日本政府・政党は事後追認に追い込まれ、国際連盟で孤立を深めた。

4. 国際連盟脱退(1933年):満州事変をめぐる国際批判を受け、日本は国際連盟を脱退。国際協調からの離脱は戦争への道を加速させた。